Intervention ist wichtig, aber Prävention geht vor!

Intervention kommt vom lateinischen Wort intervenire und bedeutet „einschreiten, entgegentreten“. Hier wird aktiv in eine Situation eingegriffen, um ein unerwünschtes Phänomen zu beseitigen oder Schlimmeres zu verhindern. Intervention ist dann erforderlich, wenn bereits etwas passiert ist.

Im Gegensatz dazu steht Prävention, das vom lateinischen Wort praevenire, also zuvorkommen oder verhüten kommt, für ein Vorgehen, das darauf abzielt, Problematiken zu verhindern, die noch gar nicht eingetreten sind.

Die Grafik verdeutlicht dies: Im unteren Teil des Bildes müssen Menschen gerettet werden, die ins Wasser gefallen sind. Hierbei handelt es sich um Intervention.

Prävention müsste oben an der Brücke ansetzen, indem die Brücke sicher und stabil gestaltet wird und den Menschen wird zudem das Schwimmen beigebracht, damit sie sich gegebenenfalls selbst retten können. Auf den Schulkontext bezogen, heißt das: Prävention ist dann gelungen, wenn die Rahmenbedingungen und Strukturen Sicherheit bieten und Kindern und Jugendlichen die Kompetenzen für ein gutes und erfolgreiches Leben vermittelt werden. Prävention beinhaltet daher zu einem großen Teil Entwicklungsförderung und Erziehung.

Schule als bedeutsame Entwicklungsumwelt von Kindern und Jugendlichen ist ein idealer Präventionskontext. Grundsätzlich wirken sich themenübergreifende schulische Erziehung, Prävention und Entwicklungsförderung nicht nur auf die Herausbildung sozialer und persönlicher Kompetenzen aus, sondern stellen eine wichtige Grundlage gelingender Lehr- und Lernprozesse dar. Damit stützen sie nachhaltig die Erfüllung des Bildungsauftrags. Somit ist Prävention und Erziehung keine Zusatzaufgabe, sondern eine wesentliche Voraussetzung für den Bildungserfolg.

Prävention bedeutet, Risikofaktoren für sozial- oder normabweichendes Verhalten zu reduzieren und Schutzfaktoren zu stärken.

Risikofaktoren sind individuelle und umweltbedingte Einflussfaktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer ungünstigen Entwicklung und damit die Entstehung von Problemverhalten erhöhen.

Schutzfaktoren werden alle personen- und umweltbezogenen Bedingungen genannt, die den Effekten der Risikofaktoren entgegenwirken, das heißt, die diese in ihrer Wirkung abschwächen oder aufheben.

Zu Risiko- und Schutzfaktoren zählen sowohl Merkmale, die über den Schulkontext veränderbar sind wie zum Beispiel selbstregulative Kompetenzen, ein positiver Selbstwert, soziale Unterstützung, positive Rollenmodelle oder eine gute Schulbindung, als auch Merkmale, die nicht durch die Schule beeinflussbar sind, wie die Qualität der innerfamiliären Beziehungen oder die finanzielle Situation der Familie.

Viele dieser Faktoren sind unspezifisch in ihrer Wirkung, das heißt, sie wirken auf die Ausbildung und Weiterentwicklung sozialer und individueller Kompetenzen, auf die mentale und körperliche Gesundheit und vieles mehr. Eine Reduzierung von Risikofaktoren und eine Stärkung von Schutzfaktoren führt somit zu einer grundsätzlichen Resilienzsteigerung gegenüber normabweichendem Verhalten, ohne dass spezifische, auf ein ganz bestimmtes Problemverhalten (zum Beispiel Gewalt, Drogenkonsum, Schulabsentismus usw.) abzielende Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Vergleiche Blumenthal, Anja; Weichold, Karina (2024):

Ziele und Qualitätskriterien themenüberreifender schulischer Präventions- und Entwicklungsförderungskonzepte:

https://www.wegweiserpraevention.de/files/pdf/CDR_BlumenthalAWeicholdDFKQualit%C3%A4tskriterienSchulischerPr%C3%A4ventionskonzepte_09022024.pdf: (Stand: 06.05.2024)

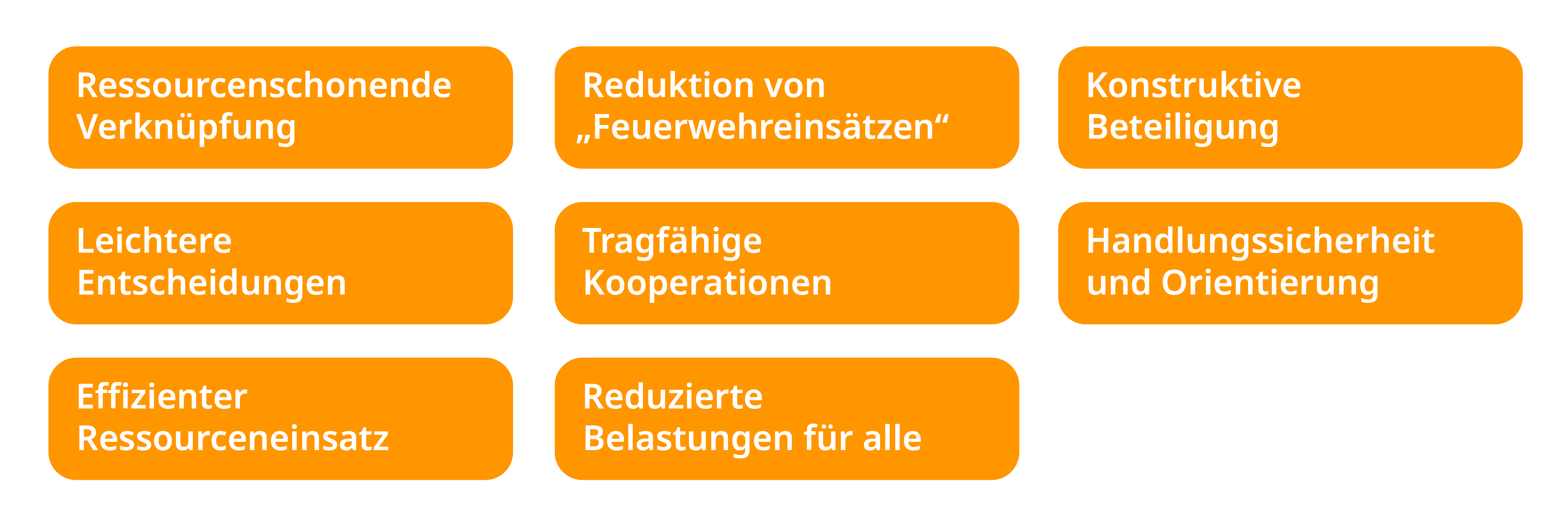

Auch wenn zunächst vermehrt Ressourcen in die (Weiter-)Entwicklung eines themenübergreifenden Erziehungs- und Präventionskonzeptes investiert werden müssen, lohnt sich die Investition aus folgenden Gründen:

- Langfristig können die Belastungen von Schülerinnen und Schülern, aber auch der Lehr- und anderen pädagogischen Fachkräfte reduziert und die Schulqualität verbessert werden

- Verschiedene Problembereiche (Gewalt, Sucht, Schulvermeidung, usw.) können ressourcenschonend miteinander verknüpft werden.

- Präventionsarbeit spart langfristig Zeit: Ein wirksames frühzeitiges und vorbeugendes Handeln reduziert die Häufigkeit ressourcenintensiver „Feuerwehreinsätze“ bei akuten Problematiken (Intervention).

- Ein systematisches und gemeinsam festgelegtes Vorgehen reduziert die Belastung einzelner Personen und eröffnet gleichzeitig jeder Person die Möglichkeit, sich konstruktiv einzubringen.

- Ein systematisches Vorgehen erlaubt das Anerkennen des bisher Erreichten und erleichtert Entscheidungen über Anpassung, Abschaffung oder Neuaufnahmen von Aktivitäten.

- Tragfähige Kooperationen können ohne Handlungsdruck in Ruhe geplant und weiterentwickelt werden.

- Ein ausgearbeitetes Konzept vermittelt Handlungssicherheit, Orientierung und Rollenklarheit. Langfristig entstehen für die Schulkultur förderliche Rituale und Routinen.

- Ein entsprechend bestimmter Kriterien erarbeitetes Konzept erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Ressourceneinsatz auch die gewünschten Effekte mit sich bringt.

- Langfristig können die Belastungen von Schülerinnen und Schülern, aber auch der Lehr- und anderen pädagogischen Fachkräfte reduziert und die Schulqualität verbessert werden

Zuerst braucht man eine Strategie

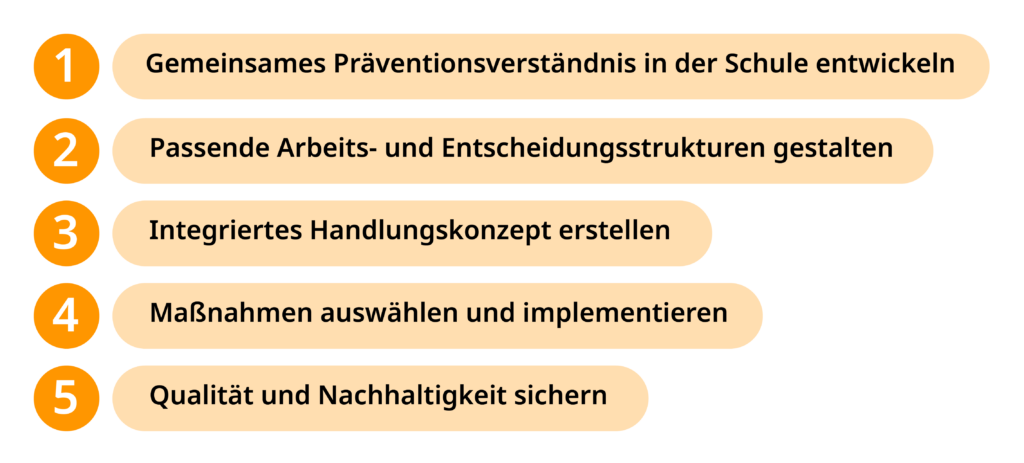

Der Aufbau einer integrierten Strategie für die entwicklungsorientierte schulischen Prävention erfolgt idealerweise in fünf aufeinander aufbauenden Schritten.

Wie könnte ein Erziehungs- Präventionskonzept aussehen?

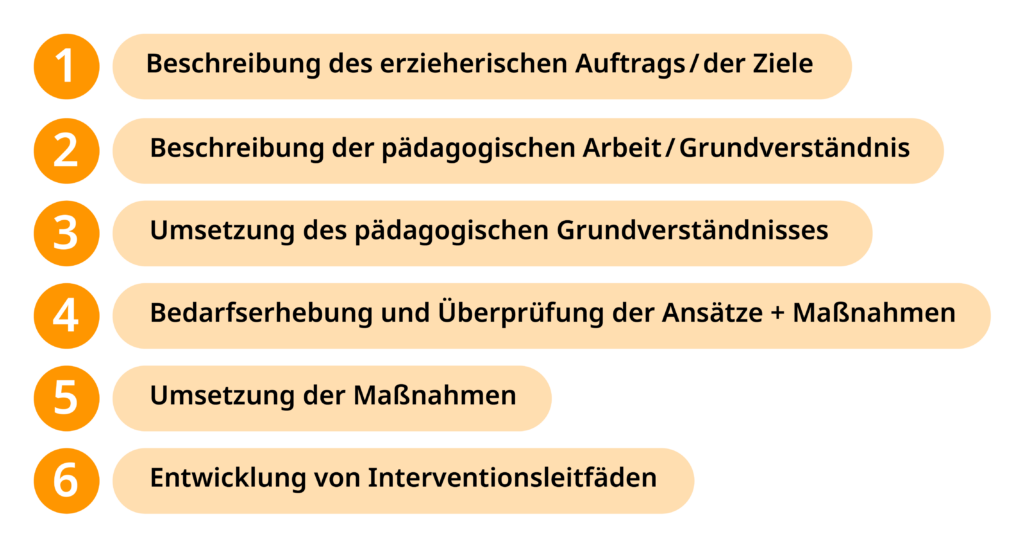

Der Aufbau eines mit dieser Strategie entwickelten Erziehungs- und Präventionskonzeptes könnte wie folgt aussehen (dieses Vorgehen ist als Vorschlag zu verstehen und kann entsprechend an die Bedarfe und Voraussetzungen in der jeweiligen Schule angepasst werden):

1. Beschreibung des erzieherischen Auftrages/der Ziele

a) Rechtliche Grundlagen

Zusammenfassung der rechtlichen Grundlagen, NSchG, GG, Erlasse zum Beispiel Gem. Rd.Erlass d. MK, d. MI und d. MJ „Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen in Schulen in Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft“ vom 27.08.2021, Erklärung der Menschenrechte, Kinderrechtskonvention usw.

b) Ziele/Grundwerte

Ziele geben Orientierung, die auch für die Überprüfung von Erfolg und Misserfolg entscheidend ist. Es macht Sinn, eine einfache Zielhierachie mit einem Leitziel, strategischen Zielen und Handlungszielen zu entwickeln. Die gemeinsame Formulierung von Zielen ist ein wichtiger Prozess, um ein gemeinsames Präventionsverständnis zu entwickeln.

c) Rollenverständnis

Um die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft wirkungsvoll umzusetzen und die SchülerInnen gut zu unterstützen, ist es unerlässlich, dass die verschiedenen Rollen in der Schule definiert sind (zum Beispiel SuS, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung). Beispielsweise muss geklärt werden, wie pädagogische Beziehungen in der Schule gestaltet werden sollen, wie die Partizipation der Schülerinnen und Schüler sichergestellt werden kann und welche Rolle die Eltern (zum Beispiel bei einem Konflikt) einnehmen. Hierzu kann auch eine Vereinbarung hilfreich sein.

2. Beschreibung der pädagogischen Arbeit/des Grundverständnisses

Die folgenden Punkte hängen eng miteinander zusammen. Sie haben sich als bedeutende Stellschrauben für die nachhaltige Prävention herausgestellt.

a) Pädagogische Beziehungen

Der Grundsatz „Erziehung ist Beziehungen“ scheint schwieriger umzusetzen zu sein, als es sich anhört. Die Intakt-Studie belegt, dass 22 % der Kommunikation des pädagogischen Personals gegenüber SchülerInnen verletzend ist und 6 % sogar schwer verletzend Deshalb wurden die Reckahner Reflexionen entwickelt, die diese Thematik aufgreifen. Aufgrund der zentralen Bedeutung von Beziehungen für den Erziehungserfolg, wie auch die Zusammenführung von Meta-Studien durch John Hattie zeigen, sollte dies ein zentrales Thema der Schulen sein.

https://www.researchgate.net/publication/375238621 (INTAKT – Studie zur Qualität pädagogischer Interaktionen)

https://paedagogische-beziehungen.eu

https://de.wikipedia.org/wiki/Hattie-Studie

b) Soziale Kompetenzen

Als besonders wirksam haben sich Ansätze gezeigt, die Lebenskompetenzen (zum Beispiel positives Selbstkonzept, Problemlösekompetenzen, Frustrationstoleranz etc.) vermitteln. In der Grünen Liste Prävention der CTC Datenbank sind wirksame Maßnahmen und Programme aufgeführt, die zielgenau in Bezug auf vorhandene Probleme oder Risiken ausgewählt werden können:

gruene-liste-praevention.de

c) Selbstregulation

Selbstregulation hat einen wesentlichen Anteil am Lernerfolg und an der Prävention problematischen Verhaltens. Zudem kann diese gut trainiert werden. Der Fachartikel „A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public saftey“ von Terrie E. Moffitt (nih.gov) beschreibt dies ausführlich:

A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety – PubMed

d) Umgang mit Konflikten

Den angemessenen Umgang mit Konflikten zu erlernen, ist eine Entwicklungsaufgabe von Kindern und Jugendlichen. Oft wird in Schule der Konflikt als Störung wahrgenommen und nicht als Möglichkeit zum Lernen für die betroffenen Personen. Daher empfiehlt es sich zu prüfen, wie die Schule den Schülerinnen und Schüler dabei helfen kann, unnötige Konflikte zu vermeiden und entwicklungsfördernde Konflikte angemessen zu klären. Hierzu müssen SchülerInnen soziale Kompetenzen erlernen (zum Beispiel Zuhören, Ich-Botschaften usw.)

3. Umsetzung des pädagogischen Grundverständnisses

Für die Umsetzung des pädagogischen Grundverständnisses braucht es eine Planung mit Verantwortlichkeiten, Fortbildungen, Regelstrukturen usw. Hierbei ist es meist sinnvoll, mit kleineren, engagierten Gruppen anzufangen. Zudem braucht eine erfolgreiche Implementierung ein „Coaching“ der umsetzenden Personen.

4. Bedarfserhebung und Überprüfung der Ansätze und Maßnahmen

Eine regelmäßige Überprüfung der Maßnahmen kann nur erfolgen, wenn die Ziele zu Beginn der Arbeit klar formuliert wurden und der Ist-Stand festgestellt wurde. Ein wesentlicher Faktor um erfolgreich zu sein ist die Auswahl einer wirksamen Maßnahme, hier ist die Grüne Liste Prävention eine gute Orientierungshilfe. Der Einsatz von unwirksamen Maßnahmen, die nur auf Wissensvermittlung oder auf Abschreckung setzen, ist Zeit- und Ressourcenverschwendung, siehe dazu auch das Europäisches Präventionscurriculum:

https://finder-akademie.de/wp-content/uploads/EUPC-Manual-DE-Psychoaktive-Substanzen-2.-Auflage.pdf

Hilfreich ist auch die Orientierung an den Risiko- und Schutzfaktoren, die auf die Schüler*innen in der Kommune beziehungsweise in der Schule einwirken. Hier sind wissenschaftlich fundierte Befragungen zu empfehlen wie Communities That Care in Deutschland CTC für Kommunen,

Schools That Care – Prävention in der Schule planen und weiterentwickeln, basierend auf CTC, für einzelne Schulen oder Weitblick. Gesunde Schule hat Methode:

https://communities-that-care.de

https://finder-akademie.de/schools-that-care/

https://finder-akademie.de/projekte/weitblick/

5. Umsetzung der Maßnahmen

Die Implementierung von Maßnahmen braucht einen kontinuierlichen und dauerhaften Weiterentwicklungsprozess, zum Beispiel durch Qualitätszirkel, um zu verhindern, dass Maßnahmen lediglich projektartig und somit wenig nachhaltig umgesetzt werden. Dies würde nämlich die Verschwendung von Ressourcen bedeuten und kann zur Demotivation von Kollegien führen. Die Überprüfung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Maßnahmen erfolgt über die Überprüfung der Zielerreichung.

6. Interventionsleitfäden

Die Landeshauptstadt Hannover stellt auf dieser Seite Interventionsleitfäden zur Verfügung. Die Herausforderung für Schulen besteht darin, diese so in das schuleigene Erziehungs- und Präventionskonzept einzubinden, dass sie auch in den Situationen genutzt werden, in denen Intervention erforderlich ist.

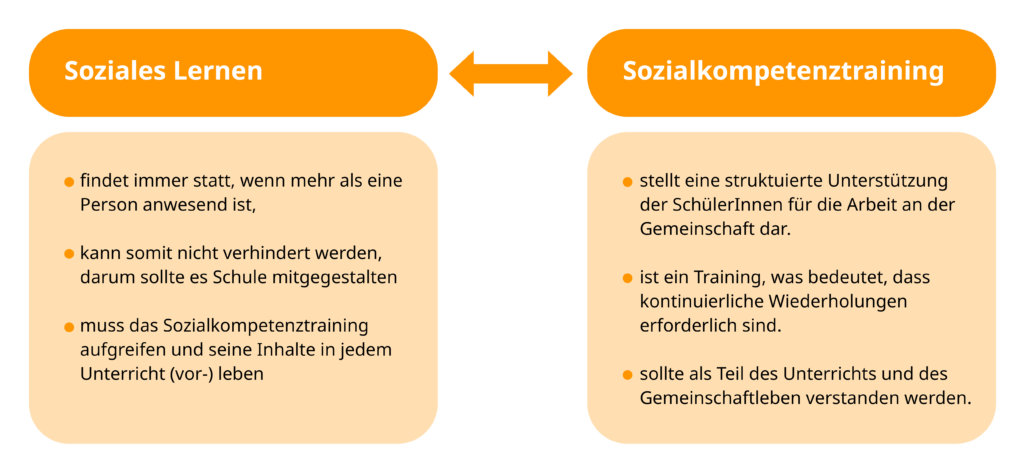

Soziales Lernen

- findet immer statt, wenn mehr als eine Person anwesend ist,

- kann somit nicht verhindert werden, darum sollte Schule es mitgestalten.

- muss das Sozialkompetenztraining aufgreifen und seine Inhalte in jedem Unterricht (vor-)leben

Sozialkompetenztraining

- stellt eine strukturierte Unterstützung der SchülerInnen für die Arbeit an der Gemeinschaft dar.

- ist ein Training, was bedeutet, dass kontinuierliche Wiederholungen erforderlich sind.

- sollte als Teil des Unterrichts und des Gemeinschaftslebens verstanden werden.

Hannoversche Schulen können sich beim Erstellen eines Präventionskonzeptes unterstützen lassen. Von Seiten des Landes Niedersachsen ist im RLSB die sogenannte Präventionsbeauftragte zuständig.

Zudem gibt es beim Schulträger, Stadt Hannover, als auch beim Präventionsteam der Polizei und auch bei der GUVH AnsprechpartnerInnen.

Alle Angebote kooperieren und ergänzen sich bei Bedarf. Die Kapazitäten zur Bearbeitung weichen bei den vier aufgeführten Stellen stark voneinander ab. Die inhaltliche Ausrichtung in der Beratung ist jeweils kongruent zueinander.

Für besondere Aktivitäten können Anträge gestellt werden bei der LHH und beim RLSB.

Kontakt

- LHH, Fachbereich Schule

Sachgebiet Pädagogische Programme, Unterstützungsmanagement - Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (GUVH)

Präventionsbeauftragter Herr Mario Jansen: - Regionales Landesamt für Schule und Bildung (RLSB-H)

Präventionsbeauftrage Frau Anke Martin: - Präventionsteam der Polizeidirektion Hannover

‚PI Hannover Prävention – Prävention Funktionskonto PI Hannover‘

GUVH Seminarangebot 2025:

https://www.guvh.de/praevention/seminare/Seminare_2025_2.php

Fortbildungen für Lehrkräfte findet man in der Datenbank „Niedersächsisches Lerncenter“:

https://nlc.info/app/edb/search#